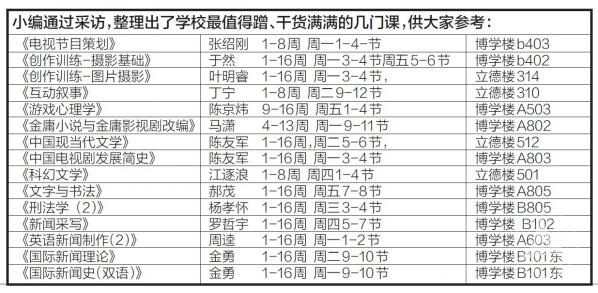

换一种方式打开课堂

周四一早的立德楼里,江逐浪老师的《科幻文学》课正在热闹地进行中,课堂上有一群特殊的同学,他们不在老师的课堂名单里,统一坐在靠门边的三排座位上,是慕名而来的“蹭课生”。

15新闻学(数据新闻报道方向)的张清霞同学就是其中一员,在她看来江老师逻辑清晰、反映敏捷、口齿伶俐、没有废话,能够将政治经济文化古今中外融会贯通,抓住事物表象背后的东西,这样的课堂不容错过。

在张清霞的个人课表中,还有许多这样“另添”的课程:《中国书画》、《素描》、《民事法研讨与案例分析》、《大学英语-美国历史与文化》等,这些课程与她的专业学习和未来规划没有太大关系,主要是因为兴趣所在。

“我就是喜欢听这些课啊!”说起自己对课堂的理解,张清霞说:“课堂是一扇窗户,是通往一个浩瀚的学科的其中一条路,给我一个方向去审视一类广博浩瀚的知识,通过这扇窗户,我可以看看那里的风光是不是我喜欢的、想要的。当然,我也明白这条路剩下来大多数的努力不是在课堂内而是在课堂外。当那头的风景引发我真正的内心共鸣时,走过课堂这一个小径,我还是会自己去探索的。”也因为这样的想法,所以在“蹭课”的过程中,她感到格外的放松与愉悦,她并不急于从课堂上收获到什么,也不需要应付指定的任务或测试,因为蹭课,她可以完全凭借自己的兴趣去在课堂中选择她所愿意接受的理念和观点,以自己的思维去认识和理解一门新的学科和知识,这样的轻便和自如使她沉醉。

张清霞常蹭的《中国书画》课堂

这似乎也是外国语学院的金勇老师所推崇的“蹭课”理念。金勇老师所开设的《国际关系与中国外交》课程在同学们之间颇有人气,众多“蹭课生”的到来在金老师看来既是对自己教学态度的一种肯定,也是学生本身好学的表现。他相信学生和教师之间契合的交流能够良性互动互相助长,也希望学生能够因为兴趣的指引而感到有所收获。但同时,对于“蹭课”,金老师还是存着一份顾虑,他反对学生抱着太重的“功利心”来“蹭课”,譬如为了考研而冷落本专业的学习,“过犹不及”,金老师这样说。

课堂不是自由市场

另一位外国语学院的陈凯老师则对“蹭课”的发展有着更深的担忧,说到蹭课,陈老师的反对态度非常鲜明。在她看来,大学课堂不是自由市场,顾名思义,“蹭”就是占便宜,而且跳过了各种应走的程序。陈老师的担心有许多方面:首先,现在课堂的规模已超载,如果任由学生随意进入,课堂将更加不堪重负。其次,关于课堂的理想状态问题,陈老师向我们表示:几乎所有的老师都会对同学们的课堂状态抱有期待,希望每一位同学都能够积极参与并对课堂教学做出或多或少的贡献,但现实是“蹭课”的同学很难达到这种境界。虽然本班的同学能做到的也是凤毛菱角,但至少老师可以用平时分的手段奖励或惩罚积极或者消极的同学,从这个角度来说,外来同学对整体教学起到的是一个减分而不是加分的作用。

结合如今大学课堂所存在的一些现象来看,陈凯老师的担忧并不是空穴来风,部分“蹭课”的同学存在着缺乏毅力、三分钟热度、上课态度不认真、甚至迟到、中退等问题,接纳这样的“蹭课生”在教师看来对课堂毫无贡献甚至会产生副作用,使教学质量的下降,对进行专业学习的原班同学也会有所影响。

“蹭课”走向何方

“蹭课”,这个大学校园特有的名词,它的出现承载着许多同学对大学课堂开放自由的期待,武汉学生自发成立的“高校蹭课联盟”曾引起广泛关注,该联盟2014 年成立至今已有16000多粉丝,跨武汉50 多所高校,高校学生对于课堂资源的渴求可见一斑。“蹭课”现象自有其存在的益处,它一方面能够给同学们提供更多的学习资源和机会,另一方面也能够促进教师积极性,更好地推广学校的优秀教师,使教师的教学魅力成为学校的一张名片。但在今天的校园生活中,“蹭课”所面临的尴尬和纠结也需要被重视和反思。

对于“蹭课”,国内外许多大学都会选择相应的举措进行规范,日本国立大学就规定所有课程旁听都需要提前申请,在任课老师同意后学生才能进入课堂,若想要申请学分,则需交少许旁听费用。北大也曾因校园秩序的考量而选择驱逐无证社会听课人士,出台《北大旁听管理办法》,规定旁听生需要高中毕业以上文化程度,经所在单位介绍,并提供有效证件,收取旁听费用,由“蹭课”向“旁听”的引导,大大提高了“蹭课”的门槛。

本学期我校试行的“跨专业选课”某种程度上也可看作对“蹭课”现象的一种应对,使许多同学的“蹭课”行为得以正名,同学们通过学校选课程序选择感兴趣的其他课程,同时教师也对这类学生有了更多的管理权限。“跨专业选课”使学校在课堂开放和教学秩序之间找到了一个平衡,不失为一个好办法,但若要使“蹭课”不再尴尬,显然还需要是同学们对课堂的意义有更深的理解和尊重。

(编辑:阎玺)

:

:

回到顶部

回到顶部