四

超越模仿现实的意象与意境追求是中华美学精神的艺术表征。西方的审美意识,是以模仿说为主导的,为从古希腊时期就开启了源头,艺术品或诗应该是对现实的模仿。模仿而至最佳,便是典型。或如达芬奇所说的“第二自然”。而中国人普遍化的审美创造观念,则是以意象和意境的生成为上乘,故而就与西方的美学精神有着深刻的差异。《易传》中说的“观物取象”,对于中国美学来说,具有开端的意义。《易传》中说:“古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文,与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。”这可以说是中国美学中意象观念的来源。著名美学家叶朗先生在其美学论著中以意象为核心范畴,并把它作为审美意识的本体观念。对于中国美学的普遍性观念而言,是揭示了中华美学精神的特质的。叶朗先生认为:“中国传统美学一方面否定了实体化的、外在于人的‘美’,另一方面又否定了实体化的、纯粹主观的‘美’,那么,美在哪里呢?中国传统美学的回答是:美在意象。中国传统美学认为,审美活动就是要在物理世界之外构建一个情景交融的意象世界,即所谓‘山苍树秀,水活石润,于天地之外,别构一种灵奇’,所谓‘一草一树,一丘一壑,皆灵想之独辟,总非人间所有’,这个意象世界,就是审美对象,也就是我们平常所说的广义的美。”叶朗先生对中国传统美学的这种认识,关系到美的本体观,也体现了中国美学精神的一种特质。《周易》之后,意象越来越成为中国的文学艺术审美创造方面的主要追求。魏晋南北朝时期的著名文论家刘勰在《文心雕龙·神思》篇中所提炼出来的:“然后使玄解之宰,寻声律而定墨,独照之匠,窥意象而运斤:此盖驭文之首术,谋篇之大端。”这是最早把意象作为一个完整的审美范畴提出,对其后的文学艺术影响甚为深远。魏晋南北朝时期的著名画家宗炳在画论名作《画山水序》中提出“澄怀味像”,这个像,指画家所摄取的山水之像。唐代诗人王昌龄《诗格》中谈到创作状态时说:“久用精思,未契意象。”司空图《二十四诗品》中也说:“意象欲出,造化已奇。”唐代诗论家殷璠编选《河岳英灵集》,以“兴象”之有无作为评选诗歌是否佳作的标准,如评陶翰诗“既多兴象,复备风骨”;评孟浩然诗“无论兴象,兼复故实”。所谓“兴象”,是由感兴而得的意象,是意象的一种类型。正如叶朗先生所指出的:“所谓‘兴象’,就是按照兴这种方式产生和结构的意象。”在诗歌创作领域,意象的观念已经相当普遍。书画论中也多有意象的范畴出现。张怀瓘《文字论》中说:“探彼意象,入此规模。”以意象作为文学创作基本要素,成为广泛的存在。

与意象密切相关的是意境成为中国美学的核心范畴。意境观念离不开意象的观念。如叶朗先生所指出的:“象与境的区别在于象是某种孤立的、有限的物象,而境则是大自然或人生的整幅图景。”唐代诗人刘禹锡提出“境生于象外”,高度概括了象与境的关系。到近代王国维倡导“境界”说,则使境界成为中国美学最有代表性的核心范畴。从唐代到清代,有许多文学家艺术家以意境论艺,使意境成为中国美学最有代表性的核心范畴。认为意境是堪与西方的“典型”概念相抗衡的中国美学范畴,是学术界颇有代表性的认识。意象和意境,在艺术作品的层面充分体现着中国美学精神。

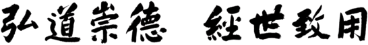

习近平同志在文艺座谈会上的讲话,将“中华美学精神”作为一个当代中国美学思想建设的总体概念加以倡导,是高度概括的。既有深厚的历史感,更有强烈的时代感。对于当下中国的文学艺术事业和文化繁荣来说,具有非常重要的指导意义,同时,对于美学理论研究,开拓了崭新的研究视野和更为广阔的思路。目前来看,关于“中华美学精神”的内涵,尚无一致的理论界定,有待于我们的深入理解和探讨。本文尝试对于中华美学精神的特质加以粗浅的分析和描述,以期对此理论命题得到更为深入的理解。

*作者系我校图书馆馆长,研究方向为中国古代文学、美学

回到顶部

回到顶部