编者按:2014年11月18日,习近平访问澳大利亚塔斯马尼亚州时,和夫人彭丽媛登上极地考察船“雪龙号”,“雪龙号”的名字再次进入公众视野。2005年,“雪龙号”和中国南极内陆冰盖科考队首次到达南极最高点.,这次的冰盖考察堪称中国南极内陆冰盖考察史上一次最艰难的科考工程,而当时参与探险和报道记者正是时任中央电视台记者的我校校友陈晓夏。2014年10月30日,陈晓夏回到传媒大学,为同学们讲述了南极探险的故事,而记者也在这之后约到了他的采访。

“我们不知道,我们出发的时候是一百三十七个人,回来的时候会不会是一百多个人加几个盒子。”——陈晓夏

随着雪龙号十多米长舷梯被慢慢地吊起,陈晓夏感觉自己和祖国的联系在一刀一刀地被割断,他心中甚至响起了那咯吱咯吱的切割声。离别总是值得挥洒泪水的,尤其是这种极有可能是生离死别的场景。陈晓夏拒绝了父母前来送行的要求,在他看来,这是最好的告别方式。当船驶离杨浦大桥,岸上送行人群渐渐模糊,呼喊声也渐渐消失,他似乎感觉到生命在这一刻与雪龙号相连。

他深深地吸了一口气,用浑身气力向着岸边大喊“再见了,祖国!”2004年10月25日,陈晓夏作为中国第21次南极科考队的队员和随队记者,在上海民生码头登上了南极科考船“雪龙船。”。这一次,他要去往尚未被人类踏足的南极冰盖至高点——被称为“人类不可接近之极”冰穹A。

“南极这个人类不可接近之极,环境恶劣,要进行科考和随队报道,对于人的生理和一个记者的专业素质都是极大的挑战,我乐于接受这样的挑战。”陈晓夏这样讲到,所以毫不犹豫地报了名。而南极科考的“生死状”需征得家属的同意。陈晓夏犹豫之后,在遵守规定和呵护亲情间选择了后者,私自签署了父亲的名字,“那包含“事故”“人身意外伤害”“遗体处理”等词的文件太过刺眼,让他们签字无异于使其经受几个月的内心折磨,太过残酷。

成长为南极勇士

为了参加这次惊心动魄的旅程,陈晓夏提前做了大量的准备。前往新疆51号冰川,接受了南极内陆冰盖队的“魔鬼训练”。陈晓夏在训练中还是被要求学会短波电台的架设使用和GPS导航。“如果两个技术负责人在事故中受伤或者死亡,剩下的队员要能使用这两种设备寻找方向和寻求救援。”训练教官的话让陈晓夏迅速意识到了现代社会中自己养成的群体思维,在南极那片几乎没有生命的绝地上,依赖别人往往会带来致命的后果。在随后的半年中,每个人都学会了诸如结组攀登、安全绳使用、挖雪沟和雪洞等极地生存技能,陈晓夏深知,在危机四伏的南极内陆,一个人最大的贡献就是不给团队造成负担。

考察路上

南极考察的航线有一个永远也绕不过去的魔鬼——西风带。西风带又被称为“暴风圈”,终年浪高在7米以上,船体摇晃可以达到40度。为了穿越这个暴风圈,一大早,雪龙号就进行了紧急部署,船员们要分头去固定房间里可能产生位移的物资和物品,应对即将到来的剧烈摇晃。全体船员工作到很晚,反复确认物资的安全后,才敢安然睡去。

“砰!”二十公斤的矿泉水桶从桌上飞出好几米,陈晓夏被一个巨大的涌浪打醒,紧闭的舷窗也被涌浪的大力冲开。他越发担心雪龙号的安危,一个激灵从床上爬起,穿上衣服便跑向了驾驶台,而此时正是清晨。沈副船长告诉他,南部的强气旋在一夜之间改变了方向,由西向东正好挡在了雪龙号的前方,如果继续保持航向,雪龙号就会面临倾覆的危险,他们只剩下了顶风行驶这一个相对安全的选择。

看着外面的滔天巨浪,陈晓夏突然萌发了一个惊人的想法,“船长,我想到船头去拍。”

“你这简直就是送死!那里没有任何安全保障,只要一个浪打过来,你必死无疑!要拍,只能在驾驶室!”船长一口回绝了他。

陈晓夏为了获得最好的画面,决定做一次违抗船长命令的“危险动作”,到船头甲板直面风浪拍摄。回到舱室内,经过一番商量和准备,带着DVCAM小型摄像机、特制保温救生衣、20米长的安全绳等装备,他与另外两人组成了“西风拍摄敢死队”,“偷偷摸摸”一同前往船头。

从左舷甲板到船头,大约有四十米远。陈晓夏登上甲板,冒着狂风刚刚挪动了不到五米,就被一个冲上船舷的巨浪狠狠地放倒了。费劲九牛二虎之力站起来后,他不理会风浪,开始了持续不停机的拍摄。他做好了足够的心理准备,即使这次冒险拍摄发生了意外,手中的摄像机也能记录下他离去的过程。同行二人在左舷走廊的最前端停了下来,一人拍摄全景画面,一人负责他腰间绳索的安全。

陈晓夏看到船头如海啸般的风浪,执着地一步一步前行。越靠近船头,风浪就越大,突然间一个巨浪猛扑过来,在他身上开了花,整个浪头如洪水倾泻一般,瞬间他好像消失在了浪里。他浑身如针扎一般疼痛,只能跪在甲板上保持平衡。刚才的巨浪险些将他冲入海中,幸亏同事死命拉着安全绳,他才得以逃脱巨浪的魔掌。

面对疯狂的浪头,他艰难地举起了摄像机。他好像听到两位同事在向他大声呼喊,可巨浪的镜头是那样的惊心动魄,这里足够近,这样的画面是独一无二的。而呼喊声在浪声中却仿佛更大了。陈晓夏仔细听着,原来大风把安全带吹缠到了铁桩上,稍有不慎,他就会被风浪拽入海中。他慢慢地后退,来到缠安全绳的铁桩旁。

刚刚捋顺了安全绳,只见一个如同小山般大小的浪头携千钧之势在他身边轰然劈开,整个船头剧烈地摇晃着,一瞬间他几乎被甩下船去,他恍惚中听到了同伴奋力的呼喊“晓夏,快回来!”同时腰间大力传来,两位同事拼命拉着安全绳,将他一步一步从巨浪的“嘴边”拽回到安全的地带,此时的陈晓夏浑身早已湿透,冷得浑身发抖,牙齿打颤,摄像机却安然无损,圆满地完成了拍摄任务。

晚上,一位老船员看过视频之后,连连感叹他的幸运。原来他所依仗的唯一一条安全带只能是心理安慰,一旦有巨浪打来,人会直接被卷入海中,而西风带落海的还生率几近为零,那是带着摄像机往鬼门关口走了好几圈。

在乘坐直升飞机为登上南极大陆探路的时候,陈晓夏用摄像机对南极大陆进行航拍。这时候的南极就像一个仲夏夜之梦,白晃晃的海冰泛着幽幽的蓝色,美得让人窒息。

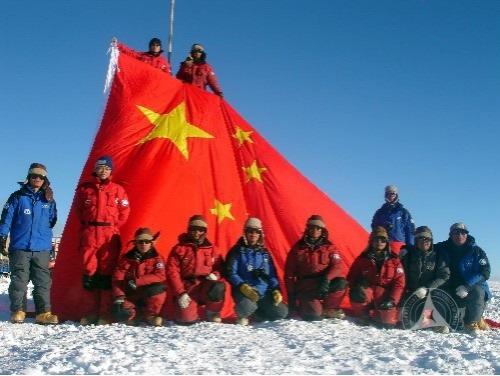

DomeA,中国人来了

时间定格在2005年1月18日三点15分。

没有欢庆的音乐,只有大声的喘息。没有欢呼的人群,只有四个中国人。

这一历史时刻要让尽快让全世界的人知道,陈晓夏拿出带着CCTV台标的话筒,站在旗杆边上马上进行现场报道,“观众朋友,大家好!我是中央电视台记者陈晓夏,现在是北京时间2005年1月18日3点16分,就在1分钟前,中国南极冰盖科学考察队到达了南极冰盖最高点,这是人类第一次从地面进入南极冰盖最高点,也是中国人第一个地面测定了最高点的地理参数。

采访的时候,当陈晓夏被问到,在最艰苦,最困难,最危险的时候,有没有后悔过参加了这次南极登顶的科考活动。他语气坚定的说没有,唯一无法容忍的就是每天都要吃半冷不热的航空餐,做后勤工作的时候,他偶尔也用斧头砍碎冻得像石头一样硬邦邦的羊腿,加上冻得发黑的胡萝卜,炖一锅汤,大家一起喝,幸福得像过节。

在科考的后期,陈晓夏每天都会巴巴的馋着什么时候能够吃上新鲜的西红柿和小黄瓜,数着回家的日子。一回到物资相对充裕的中山站,他在排队取小黄瓜和西红柿的时候,重新排队取了一次又一次。

回到家后,陈晓夏有一种恍若隔世的感觉,他觉得周围的环境非常的嘈杂,看新闻联播的时候,每个字都能听清楚但是无法理解,感觉很恍惚。他还有点不习惯花钱,出门打车有时候会忘记给钱,因为在雪龙船上所有的东西都是按需供给的,身体也不适应这里的环境,回来后大病了一场。

变化更大的是心境,南极那种真正意义上的野生的状态,让他对现在的生活更多了一份感恩之心。

随着父母的年事已高,为了减少对父母的刺激,现在已经是中央新影集团副总编辑的陈晓夏,从实地的现场报道转入了幕后的运营策划。

但是面对高速率运转的社会,他时常怀念,南极那片亘古寂寥的土地上,他听着脚踩在冰面上的沙沙声,看着无边无际的白,脑袋放空的那一份平和宁静。

文章链接:http://xiaobao.cuc.edu.cn/readol/media/user/2015-01-05/show2.html

(本文刊登于《华体会娱乐场 校报》2015年1月5日第433期)

:

:

回到顶部

回到顶部