第二十四届中国新闻奖评选结果日前揭晓,我校新闻传播学部与广州广播电视台联合出品创作的新闻纪录片《逝》获得中国新闻奖三等奖。中国新闻奖是经中央批准常设的全国优秀新闻作品最高奖,而本届评选首次将电视新闻纪录片纳入评选范畴。

新闻纪录片《逝》由我校新闻传播学部高晓虹学部长策划并担任出品人,秦瑜明教授任总导演,2013级硕士研究生杨俊峰任导演,讲述了北京昌平农民杨国庆等原国民党抗战老兵的故事,进而引发社会各方对抗日战争悲壮民族史多维度关注。

《逝》也是秦瑜明教授带领研究生创作的《中国新浪潮》系列纪录片的第五集。其中系列片第一集《3·1415···》获国际权威电视节第二十四届FIPA国际电视节主竞赛提名奖等;第二集《我也要成名》获中广协会第五届“纪录中国”创优节目奖;第三集《寻找回来的世界》入围第二十五届FIPA国际电视节全景单元;第四集《万物生昆仑》获得北京民族电影展最佳纪录片奖等。而《逝》作为首次获中国新闻奖的高校创作作品,是在我校“鼓励创作,积小奖为大奖,繁荣艺术创作”指导理念下取得的又一成果,是对我校新闻专业教育和艺术创作能力的高度认可。

兴趣与时机的碰撞

“我希望通过作品的创作过程,能够让学生对人生、对社会、对民族有更深入的了解。”作为总导演,秦瑜明教授在创作前就让同学们选择自己感兴趣的题材,并鼓励大家坚持做下去。“关注社会和历史也是我的兴趣”,提出了“关注国民党抗战老兵”这一选题的导演杨俊峰如是说,他同时也负责该片的拍摄和剪辑工作。

2011年开始筹备工作时,杨俊峰还是一名大三本科生。由于平时对二战历史比较感兴趣,也经常关注与此相关的作品,杨俊峰一直希望自己有机会创作与二战题材相关的纪录片。“我认为就创作而言,自己需要关注的不应该仅仅停留在年轻人的喜怒哀乐上。关心国家大事,体验历史的温度也是很重要的。”而近年来与原国民党抗战老兵相关的话题不断受到社会各界的广泛关注,他们的个体命运不时引发各类热议,这激起了杨俊峰和老师们的兴趣。

当时媒体关于国民党抗战老兵的报道并不少,因此,要创作出与众不同的作品并非易事,加上处于学习阶段的杨俊峰还缺乏十分专业的拍摄技巧,所以这对他来说是一个很大的挑战。尽管如此,杨俊峰决定勇敢地尝试,希望创作一部更加有深度、有表现力的新闻纪录片,呈现出一段更真实的历史。

将诚意投入创作

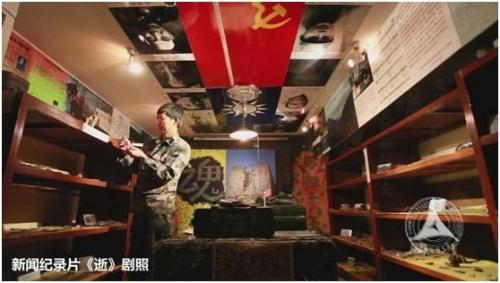

杨俊峰及其团队在秦瑜明教授的指导下开始了作品的创作。由于那段历史和记忆在不断消逝,因此拍摄的难度很大。在对选题进行大量且详细的案头准备工作后,他和团队的其他成员找到了关爱抗战老兵组织,并认识了志愿者杨国庆。杨国庆十分缅怀抗日战争这段历史,八年来经常到抗战遗址现场,寻找和挖掘与抗战有关的历史遗物,并收藏于北京昌平家里的纪念馆。到2011年为止,纪念馆中的藏物达两千余件。而这些战争和时间遗留下来的痕迹成为了杨俊峰等人探索的对象。

杨俊峰多次跟着杨国庆到山上的抗战遗址拍摄。有一次看到杨国庆钻到密集的荆棘丛里,为了捕捉到杨国庆探寻历史遗迹的真实身影,杨俊峰带着机器毫不犹豫地跳进荆棘丛,跟了进去,一边拍摄一边保护手上昂贵的机器。“我们之所以这样做,不是为了拍摄而拍摄,而是为了体验他所做的事,讲他的真实故事。”杨俊峰回忆,他们的做法让杨国庆感觉到这些年轻人的诚意以及对历史的重视和尊敬,感觉到有人来理解自己的行为,因此全力配合拍摄。

在纪录片的表现手法上,团队选择用影视化的叙事手段来创作,不用解说词,让观众自己去理解。

用真实打动人心

“只有最真实的东西才具有最打动人心的魅力。”杨俊峰表示,希望通过《逝》这部新闻纪录片呈现出更加真实的故事,“这是一部记录真人真事、不矫情也不虚伪的新闻纪录片,我们想以一个最真实的状态呈现出原国民党老兵的生活现状,也希望由此引发观众对他们的关注和理解。”

为了让人物流露出最真实的情感,在前两年的创作时间,杨俊峰并没有急于进行人物的拍摄,而是与杨国庆真诚地交流沟通。在这个过程中,杨国庆不仅越来越适应生活被记录的状况,而且逐渐对这个创作团队产生信任,愿意在记者面前敞开心扉,讲出自己的故事及心灵深处的感受。杨俊峰对此深有感触:“最后一年拍摄时,他在镜头面前完全是真情流露,他在做自己的事情的时候忽视了我们在旁边拍摄,甚至有时候自言自语,完全不在乎我们,这就是我们想要的、最真实的人物状态。”

令杨俊峰记忆犹新的是杨国庆在镜头前的痛哭涕零,那是2013年5月,杨国庆由于经济和精神上的压力过大,处在一个情绪爆发点上,当他谈到自己的经历时,忍不住流下泪水,此时杨俊峰用镜头记录下了这段真实流露的情感。“看到他痛哭泪流,我也被感染到,端着摄像机,泛着泪持续拍了十二分钟。”

对此,秦瑜明教授表示:“纪录片具有非虚构性,是对事物本质的真实追求。创作者追求真实的意识强弱决定了作品与真实的接近程度。对于老兵的追寻和认知体现了我们对历史的认识和尊重,《逝》这部作品从某种程度上看是一种‘历史遗迹’。”

历史是活着的现在

因紧密契合社会热点问题,这部电视新闻纪录片在广州电视台综合频道《政协之声》栏目播出产生了很好的社会反响。更可贵的是,据杨俊峰表示,他们通过观察该片观众反响,可以明显感觉到,片子内容的表达在很大程度上促进了官方与民间、海内与海外等不同话语场在尖锐对立话题上的理性沟通。对此,创作团队认为,在人们找寻抗日战争中曾被忽略的一些人、一些事的过程中,一个人、一个群体、一个社会、一个国家,共同完成了对于一段历史的完整记忆;而当历史得到应有尊重的时候,一个民族必然具备更大的凝聚力和更强的生命力。因为,历史从来不是凝固的过去,历史是活着的现在,正如习近平总书记所言:“历史是最好的老师,它忠实记录下每一个国家走过的足迹,也给每一个国家未来的发展提供启示。”

秦瑜明教授认为该作品的历史意义在于,它使得人们对历史的认知变得更客观、更全面,对历史的态度也变得更尊重。生活在当代的我们需要去了解历史、验证历史,让历史在当今社会生活中更好地起到它应有的作用。

追求专业,从未止步

由于我校新闻专业的实践性强,老师们在教学过程中一直致力于探索一些有利学生专业学习的方式,加上当今社会对电视新闻的专业性及深度提出了更高的要求,学校在这几年的教学过程中越来越注重对学生这方面的培养。此次获奖作品《逝》就是紧密结合这一思想,关注现实题材的一个专业性强、有深度的新闻纪录片。可以说,这就是当前我校新闻专业实践教学体系的一个尝试,也是对学生的一次专业训练。

获奖后,秦瑜明教授对学生接下来的学习和创作寄予了更高的期望。他认为,与业界机构的创作不同,专业教学和实践过程的创作,更大程度上是对学生自主意识和创作精神的激发,促进他们对专业精神的追求,让学生懂得在对待这个行业时,不要仅仅把它当成一个职业或者一份工作来完成,而是要学会如何通过这个过程来实现自己的人生价值和社会价值。“我们创作的目的不只是为了拿奖,更是希望同学们通过对这个专业更深入的认识和学习后,将来进入业界后能成为引领行业发展的人才。”

文章链接:http://xiaobao.cuc.edu.cn/readol/media/user/2015-01-05/show2.html

(本文刊登于《华体会娱乐场 校报》2015年1月5日第433期)

:

:

回到顶部

回到顶部